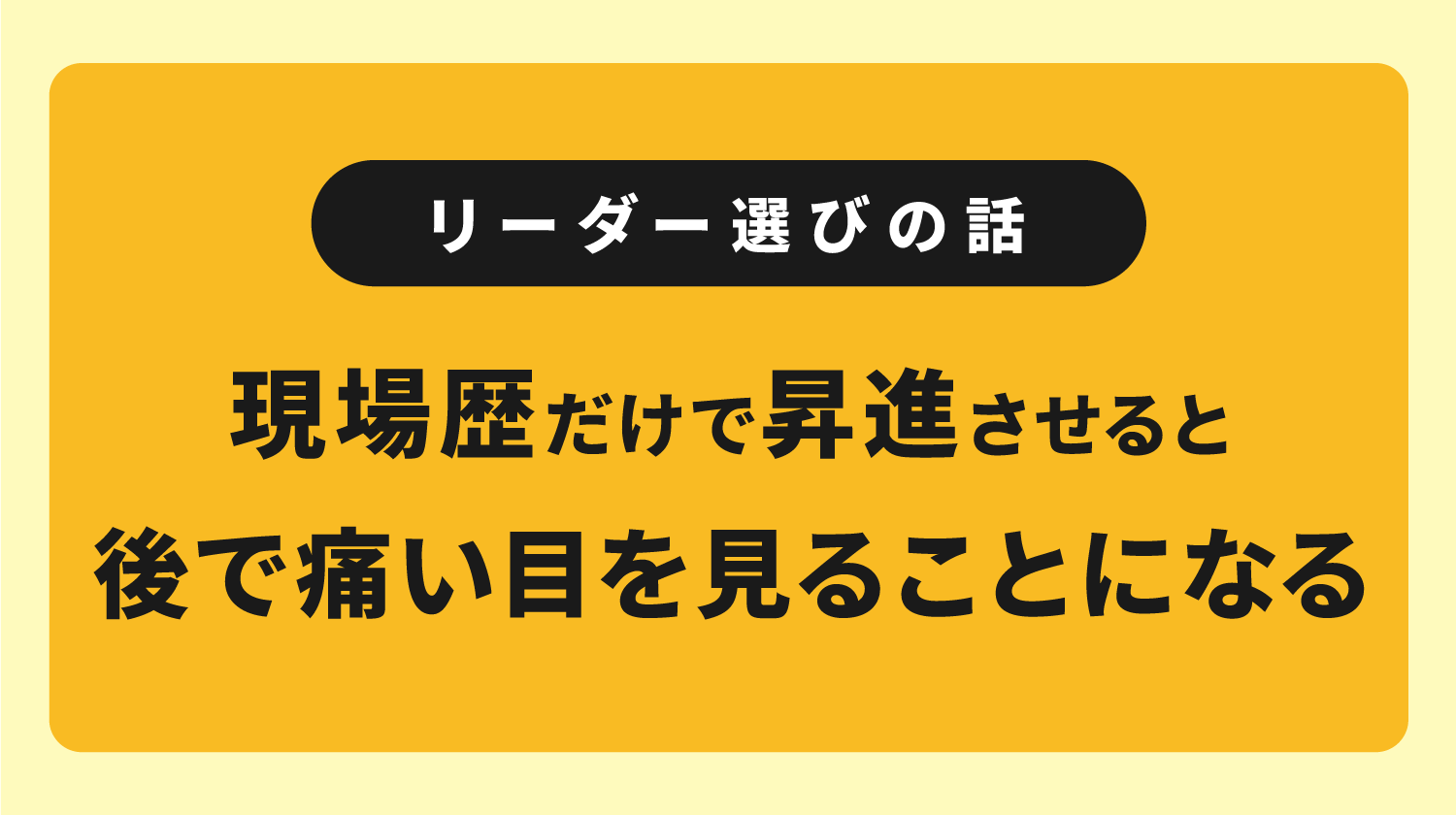

リーダー選びに手を抜くと後で痛い目を見る

こんにちは、藤見です。

今日は介護現場における「リーダー選び」についての話です。

介護の現場に長くいると、ある種の“お決まりパターン”に気づく瞬間があります。

それは──

現場歴が長い人が、リーダーに就任していくこと。

デイサービスでも、特養でも、グループホームでも。

ほぼ例外なく「経験年数」がリーダーの切符になっています。

「この会社で○年頑張ってきたから、そろそろリーダーに」というやつです。

もちろん、その本人が本当にリーダーに向いているなら問題ないんです。

でも僕は、この構造そのものに反対派です。

それはなぜか?

理由はシンプルで、

「リーダーに必要なこと」と「個人としてケアが上手いこと」は、まったくの別物だからです。

ケアが上手い人が、必ずしも人を動かせるとは限らない

介護職のスキルって、大きく2種類に分けられます。

- 自分の手で利用者さんに満足を与えるスキル(個人技)

- チーム全体で成果を出すためのスキル(組織運営)

たとえば、ベテラン職員のAさん。

入浴介助も、食事介助も、移乗も、レクリエーションも一流。

利用者さんからの評判も「Aさんがいると安心」と言われるようなタイプ。

…でも、

実際、このAさんがチームのリーダーになった途端、現場がうまく回らない、他のメンバーがぎくしゃくするケースは少なくないです。

なぜなら、

「自分でやるほうが早くて上手い人ほど、人に任せられない」

という基本的な穴があるからです。

「そのやり方じゃダメ、貸して、私がやるから」と手を出してしまいがちで、周りが育っていかない。

チーム全体の成長を止めてしまう。

Aさんは自分一人で頑張った結果、気力も体力も疲弊してしまって、「もうリーダーを降りたい」と言い出すことになる。

「現場歴=リーダー適性」は危険な思い込み

介護現場の人事でありがちなのが、「今までの個人の貢献度」を「今後のマネジメント能力」として考えてしまう(混同してしまう)ことです。

経験年数は、確かにその人のスキルや判断力を測る指標にはなります。

でもだからといって、人を動かす能力やチーム全体を見渡す能力は、必ずしも経験年数に比例しません。

むしろ、長く現場にいることで「自分のやり方こそ正しい」という固定観念が強くなり、新しいシステムを受け入れづらくなることもあります。

これは、リーダーとしては危険な要素です。

たとえば──

・会社が新しい方法を導入しても「うちは昔からこうだから」と否定する

・メンバーが問題を起こしても“その人の努力不足”で結論付けてしまう

・人に任せる、人に教えるよりも、「自分でやる」が優先されてしまう

これ、本人には悪気がないことも多いです。

むしろ「自分でやる」に関しては、その時は「良かれと思って」やっていることも多い。

でも、先々のことを考えて、チーム全体で考えると大きなブレーキになるものばかり。

これらは、ベテランゆえに起きやすい落とし穴かなと思います。

リーダーに必要なのは「自分を引く力」

リーダーの役割は、自分のスキルを披露することではないです。

僕が思う、リーダーに求められる役割は、「自分が一番動く」ことではなく、「自分を引いて周囲を活かす(動かす)」ことです。

つまり、「チームとして最高の成果を出すための環境を作る」ことです。

・メンバーの強みを見抜き、活かす配置や役割を考える

・問題が起きたら、感情的にならず公平に全体を整える

・スタッフ同士の関係を調整し、場の雰囲気を良くする

・会社の方針を理解して、現場に落とし込む役目を担う

これらは、入浴介助の手際の良さ、レクリエーションの企画力とはまったく別です。

「現場歴が長い」で選ばれたリーダーの末路

実際にあった話です。

あるデイサービスで、10年以上勤めていたベテランスタッフのBさんが、リーダーに昇進しました。

現場歴(勤続年数)の長さ、利用者からの信頼、誰も文句を言えないほどの現場スキル。

まさに“満場一致”での人事でした。

リーダーに就任して、最初の3ヶ月は順調でした。

でも、すぐに問題が出始めます。

・新人スタッフが次々と辞める

・会議が「できない理由」の発表会になる

・他のスタッフのやる気が下がる

原因は単純で、

Bさんに質問をしても

・「前にも言ったよね」と返され、気持ちが萎えてしまう

・失敗すると「だから言ったでしょ」と責められてしまう

・忙しくなると怖い顔になって相談がしずらくなる

・自分のやり方以外は基本的に認めようとしない

新人スタッフや他のスタッフからすれば、「この人の下では成長できない」と感じる条件が揃ってます。

結果、スタッフたちは「ご利用者」ではなく、リーダーである「Bさんの機嫌」を気にして仕事をするようになり、やる気もなくなる。

案の定、チームは混乱し、経営者は再びリーダー探しに奔走する羽目になる。

これ、珍しい話じゃなく、割とどの会社でも起き得る“予想できた未来”です。

リーダー選びに必要なのは「外の視点」

では、どうすればいいのか?

僕がクライアント先にいつも伝えているのは、「外の視点」を持っているかが大事ということです。

その人が──

・他人の意見を素直に聞くことができるか

・人に任せて育てることを意識できるのか

・自分がいなくても現場が回る仕組みを作れるか

このあたりの視点を持つことができる人なのか、冷静に評価する必要があります。

そして、

「リーダーは育てるもの」という前提を忘れないことです。

リーダーに即戦力を期待しない方がいいからです。

「就任した1日目から”頼れるリーダー”なんて誰もできません」といった前提で、会社がしっかり教育してサポートしていく環境を作ってあげることです。

「じゃあ今日からリーダーよろしくね!」と放置したり、「現場で揉まれてきたんだから、あとは自分でやれるよね?」と過剰な期待をすれば、ほぼ確実にリーダーは潰れます。

そうなる前に、まずはリーダー候補者の段階から、

・新人教育の担当をやってもらう

・小さなプロジェクトを任せてみる

・定期的に経営者からフィードバックを行う

こうした準備期間を設けて、ゆっくりと「リーダーとは何か?」を伝えてあげるほうが、定着率は高くなります。

最後に

リーダー選びは、人事の中でもっとも重要で、もっとも失敗できない決断です。

リーダー選びに失敗すれば、その人だけでなく、他にいるメンバー、チーム全体の士気、定着率、利用者さんへのサービスの質にまで影響します。

下手をすると、会社そのものの評判まで落ちかねません。

だからこそ、「この人なら任せても大丈夫」と胸を張って言える人を選ぶ努力を、会社は手を抜かずにやるべきです。

楽をして現場歴だけで判断しない。

それが、会社を長く守る方法だと思います。

それでは、また!

藤見メルマガ

特典のお知らせ

「デイサービス集客のヒントが見つかる!」と話題の”介護集客セミナー動画(90分)”をプレゼント!さらに、完全書き下ろしの”集客レポート(14,000文字)”も無料配布中です。デイサービスや介護施設の集客力アップに役立つヒントが盛りだくさんの内容です。ぜひこの機会にセミナー動画&レポートをGETしてください。